水から高効率で酸素と電子を生む鉄触媒

岡村 将也氏

2016年2月25日号掲載

地球温暖化やエネルギー問題を背景に、太陽の光エネルギーを化学エネルギーへと変換する人工光合成技術の開発が注目を集めている。その1つに「水を酸化して酸素、プロトン、電子を得る反応」がある。このような中、分子科学研究所、正岡重行グループは高い効率で酸素を発生させる鉄触媒を作り、Nature に報告した。筆頭著者である総研大博士課程3年の岡村将也さん(2016年4月より名古屋大学特任助教)に掲載までの経緯をうかがった。

―― 筆頭著者の論文1がNature に掲載されました。

岡村氏: 自分でも驚いています。積極的に実験を進めたところ、次々に興味深い結果が得られ、指導教官の正岡先生が「Nature への投稿を考えよう」と提案くださったのです。実際には投稿してからが長く苦しい道のりでした。

2011年九州大学理学部化学科を卒業。16年3月総合研究大学院大学物理科学研究科5年一貫制博士課程を修了。博士(理学)。16年4月より現職。現在の研究テーマは「金属錯体を基盤とした水の酸化触媒の開発」。 | 拡大する

―― 研究テーマは人工光合成ですね。

岡村氏: 結果として人工光合成の領域に入っていますが、私の興味は、今回、触媒として利用した金属錯体にあります。言い換えると、金属錯体の利用応用の1つに人工光合成があったということです。実は小学校の頃から金属が好きで、中学時代に金属を酸に溶かす実験をしたときには「液体中で溶けた金属は、どんな状態なのだろう?」と疑問を持っていたのです。後に、金属イオンに配位子と呼ばれる分子やイオンなどが結合した錯体の状態で液体中を漂っていることを知り、ますます興味が湧きました。そして金属錯体についての研究を極めたいという思いから、九州大学理学部化学科に進学して錯体化学研究室に入りました。そこで、当時助教だった正岡先生との運命的な出会いがあり、正岡先生が2011年に分子科学研究所で研究室を立ち上げられたのを機に、私も修士課程から総研大に籍を移しました。

―― 金属錯体と光合成にはどんな関連が?

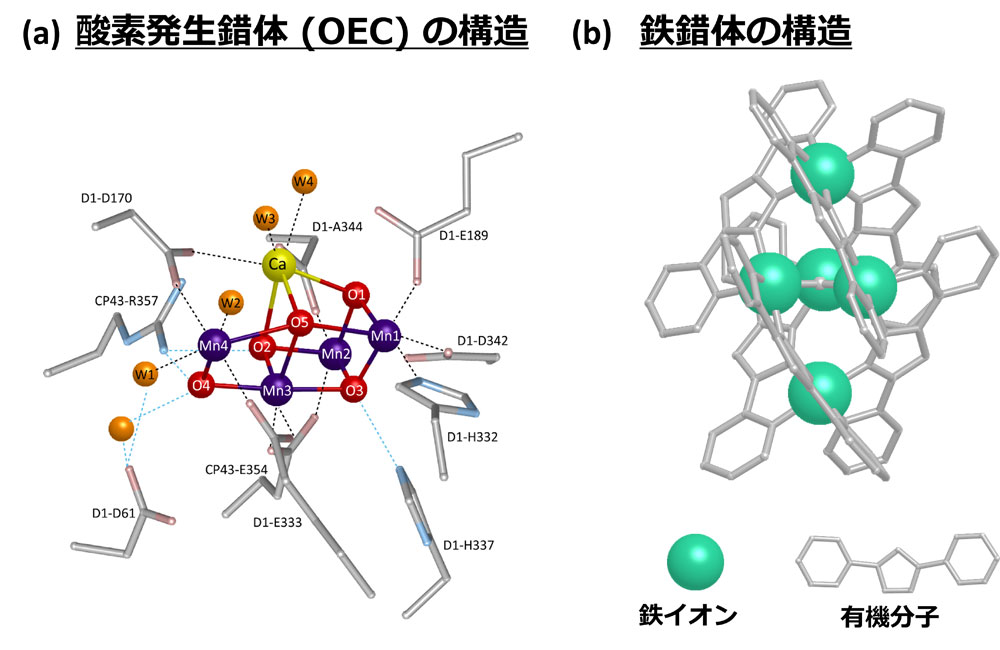

(a) 植物の光合成で酸素発生を担う触媒サイト(OEC)は多核構造であり、4つのマンガン(Mn)イオンと1つのカルシウム(Ca)イオンを含んでいる。

(b) 本研究で用いた鉄錯体も多核構造を有しており、5つの鉄イオンと6つの有機分子によって構築される。 | 拡大する

岡村氏: 植物の細胞内には葉緑体があり、太陽の光エネルギーを利用して水と二酸化炭素から酸素と炭水化物を作り出しています。一連の反応の初期段階で、2分子の水が酸化されて1分子の酸素、4つのプロトン、4つの電子が作られますが(2H2O→O2+4H++4e-)、この反応を触媒するのが「酸素発生錯体(Oxygen Evolving Complex; OEC)」と呼ばれる金属錯体なのです。4つのマンガンイオンと1つのカルシウムイオンが酸素原子で架橋された多核構造になっています。

最近の「水の酸化研究」というと、主に単核の金属が用いられてきましたが、私たちは植物が使っている金属錯体に倣い、複数の金属イオンを持つ多核金属錯体で試すことにしました。多核金属錯体は金属イオン同士の電気的な相互作用が強く、多電子がスムーズに移動する反応の鍵を握っていると考えたからです。金属錯体に注目した理由はもう1つあります。OECでは2つの酸素原子が非常に近接した距離に存在しています。このことが酸素原子同士を結合させて酸素分子を生成させる鍵でもあると考えたのです。

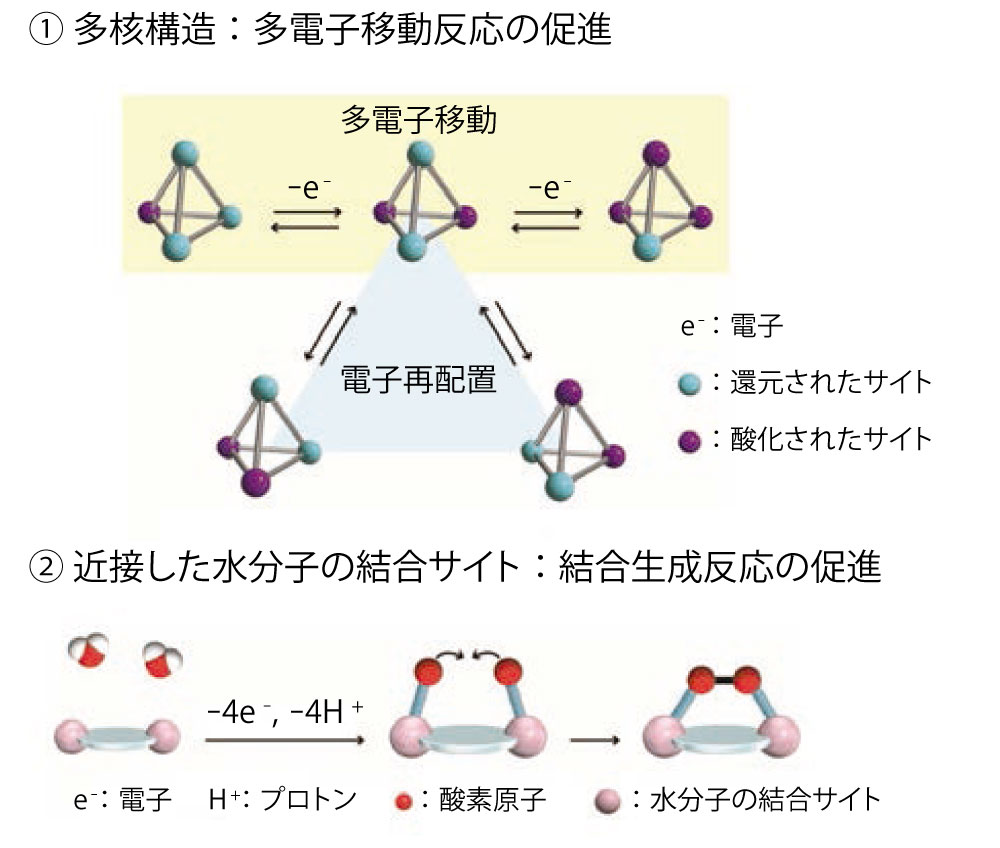

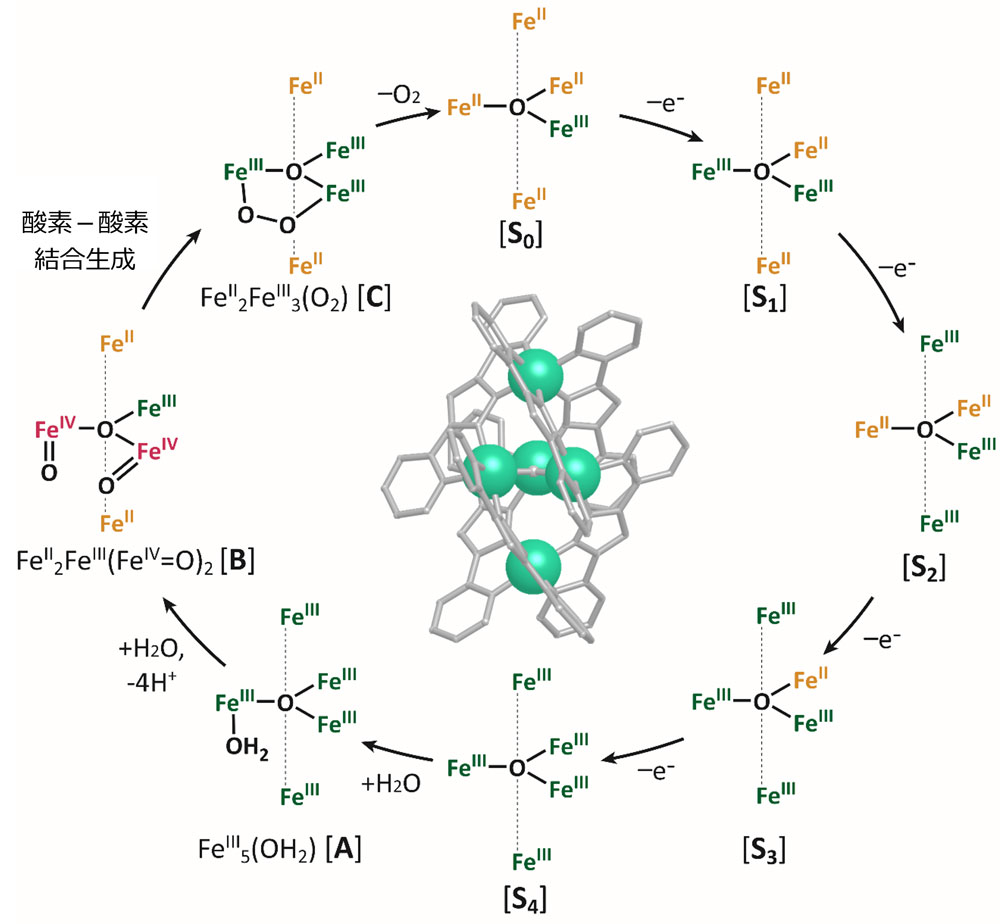

鉄錯体は5つの鉄イオンと6つの有機分子により構築されている。5つの鉄イオンによる多核構造を有することで多電子移動反応を、分子の中心部分に存在する近接した水分子の結合サイトにより結合生成反応を促進することができる。 | 拡大する

鉄錯体ははじめに多電子移動によって酸化力を蓄え、S4状態から水1分子と反応する。続いて、もう1分子の水との反応と、プロトン解離が起き、B状態から酸素-酸素間の結合生成反応が進行する。最後に、酸素分子が錯体から離れ、鉄錯体は最初の状態に戻る。 | 拡大する

この予想に基づいて、「近接した水分子の結合サイトが必要ではないか」、「金属イオンは2つ以上にした方がよいのではないか」と考えを進め、論文2で報告されていた「鉄イオン5つ、架橋された酸素原子、有機物からなる配位子6つを持つ錯体」を試してはどうだろう、ということになりました。

―― どのように実験を進められたのでしょう?

岡村氏: 分子設計に従った鉄錯体を作って精製するところから始めました。その上で、鉄錯体をアセトニトリルなどの有機溶媒と水の混合溶液に入れて溶かし、どのくらいの電圧でどれだけ電流が流れるのか、肝心の酸素発生能はどの程度かといったことを電気化学的に測定しました。光合成では光エネルギーが使われますが、私たちは電気エネルギーを利用しました。

実験は、中学でやる「水の電気分解」を思い浮かべていただければよいと思います。陽極から酸素がプクプクでてくるように、鉄錯体から酸素が発生するのです。得られた結果は想像以上でした。予想をはるかに超える酸素が発生し、とても驚きました。鉄錯体を用いないと電流は流れず、酸素も発生しませんでした。

実測値をもとに、酸素発生反応の反応速度について検討したところ、1つの鉄錯体分子が1秒間に発生させる酸素分子の最大値(触媒回転頻度)が1900回に達することが分かりました。人工の系と細胞内の系を単純に比較することはできませんが、植物の光合成による触媒回転頻度は約400回ですので、かなりの高効率といえます。さらに、鉄錯体の触媒としての耐久性を示す触媒回転数も100万回以上と、十分に高いことが分かりました。

―― 素晴らしい結果ですが、論文はすぐには受け入れられなかったのですか?

岡村氏: はい、電気化学測定をより細かく行うことなどが求められました。初めは、酸素発生機構を理論計算して記述したのですが、それを実験である程度証明してほしいと言われました。そこで、「反応は極めて速く進むので、実測値を出せない部分がある」と説明した上で、反応過程を実験的に測定し、私たちの理論予測値と合うことを示すなどして納得いただきました。

―― リバイス中に、諦めそうになりませんでしたか?

岡村氏: 先のことを考えすぎないようにして、柔軟に修正していきました。レフェリーからの要求は真摯に受け止め、ありがたいと考える一方で、できないことは正直に「できない」と伝えました。

モチベーションを保ち続けることができたのは、尽きることなく湧いてくる好奇心のおかげかもしれません。

―― 晴れて論文掲載となりましたが、現在のお気持ちは?

岡村氏: Nature のファーストオーサーになったという実感は今でもあまりないのですが、とても嬉しく思っています。同時に、やることがまだ多くあると感じており、研究を次の段階に進めています。例えば、より小さな電気エネルギーで鉄錯体が活性化できるように分子設計を変える試みをしており、すでに多くの成果を得ています。

一方、論文をまとめてみて、自分の考えや思いを的確に伝えることの重要性と難しさを改めて感じています。どのような筋道でどう表現すればよいかを、正岡先生をはじめ、周りの先生方から学びました。

―― 正岡先生とのタッグは今後も続きますね。

岡村氏: はい。博士課程はこの3月に修了しましたが、幸運なことに、分子科学研究所で特別訪問研究員として研究を続けられることになりました。

正岡先生と私は、似ている部分があるように思っています。九大から分子科学研究所に移られる際に、「研究者には『何か新しいことを見つけるwhatタイプ』と『手法重視で模索するhowタイプ』がある」と話してくださったのですが、2人とも前者のwhatタイプで、発想や思いつきを重要視します。今回の研究は計11人の学生やスタッフの方々と役割を分担しましたが、型にはめず、かなり自由にやらせてくださいました。普段は「正岡さん」と呼ばせていただいているくらい、何でも相談できるボスです。

これからも、既存のフィールドに捉われずに新しいことをしたいと考えています。もちろん、既存の研究をよりよくすることも重要だと思いますが、やはり、新たな領域を切り開いていきたいと思っています。

―― ありがとうございました。

聞き手 西村 尚子(サイエンスライター)。

参考文献

- Okamura M. et al. Nature 530, 465–468(2016).

- Yoneda K. et al. Angew. Chem. Int. Ed. 45, 5459–5461(2006).

Nature 掲載論文

Letter:水の酸化を目的として設計された五核鉄触媒

A pentanuclear iron catalyst designed for water oxidation

Nature 530, 465–468 (25 Feb 2016) doi:10.1038/nature16529

Author Profile

岡村 将也

| 2011年3月 | 九州大学 理学部化学科 卒業 |

| 2013年4月 | 日本学術振興会 特別研究員DC1(~2016年3月) |

| 2016年3月 | 総合研究大学院大学 物理科学研究科 構造分子科学専攻 5年一貫制博士課程 修了 |

| 2016年4月 | 名古屋大学大学院理学研究科 特任助教師 |

| 2016年4月 | 分子科学研究所 特別訪問研究員 |

指導教官インタビュー

正岡 重行

物質固定の原理原則を解明し、新たな研究領域を切り開きたい

極めて高効率な水の酸化触媒開発に成功した、正岡重行准教授らの研究グループ。「植物に学ぶ触媒デザイン」という戦略と、実用化を見据えた鉄という金属の選択が、新素材の可能性を切り開いた。

–– 人工光合成研究において、水の酸化反応触媒の位置付けとは?

人工光合成は「光捕集」、「水の酸化反応」、「還元反応による化学燃料の生成」の3段階で進みますが、私たちの鉄触媒を用いた研究は2番目の水の酸化反応を進めるためのものです。これまでは半導体光触媒などが使われており、金属錯体は主流ではありませんでした。人工光合成の実用化には大きな期待が寄せられていますが、まだ技術的なブレイクスルーが必要な段階だと思います。今回、私たちは、鉄錯体の触媒回転頻度が1900回と、植物が持つOECの400回を大きく超える結果を手に入れましたが、これはあくまでも「一定の条件の下で、一面的に捉えた結果」です。触媒の分子設計という点でも、まだ多くの課題が残っており、私は、素材開発という点で寄与したいと考えています。

–– ご自身の研究の目標についてお聞かせください。

「多核金属錯体を利用して物質固定の原理原則を解明し、新たな研究領域を切り開く」というのが私の最大の興味であり、究極の研究目的です。水の酸化反応による酸素固定は、生命進化のある段階でバクテリアが獲得した機能ですが、それによって無酸素だった地球環境はガラッと変わることになりました。窒素で考えると、自然界ではマメ科植物の根に寄生する根粒菌などがもつニトロゲナーゼだけが固定できますが、ハーバーボッシュ法の開発により人工の窒素固定が可能となり、すでに人体のタンパク質の約半分が工業生産された窒素によってなりたっているとされています。今のところは、水の酸化反応を手がかりに物質固定の共通基盤機構を解明し、本質的な何かをガラっと変える新たな素材づくりを進めたいと考えています。

–– 岡村さんにはどのように接していらっしゃいますか?

すでに話に出たように、岡村君の研究には私に似た面があります。好奇心旺盛で夢中になるとつっぱしるタイプです。自身の実験をかなり深く追求する実験研究者ともいえますね。今回も、周りには予見できないことを見据えて実験をこなし、興味深いデータを出し続けました。スタッフは後から実験の重要性を説得される感じでした。

他の学生に対してもそうですが、私は学生やスタッフ一人一人の個性を大切にし、特定の研究スタイルに当てはめないように心がけています。ただし、岡村君のような実験研究者どうしを組ませると暴走して収集不能になってしまいますので、理論中心で研究するタイプのスタッフと組ませるなどの工夫をしています。岡村君は後輩思いなので、教育者にも向いていると思います。