その存在に気付いたのが、私だけだった理由

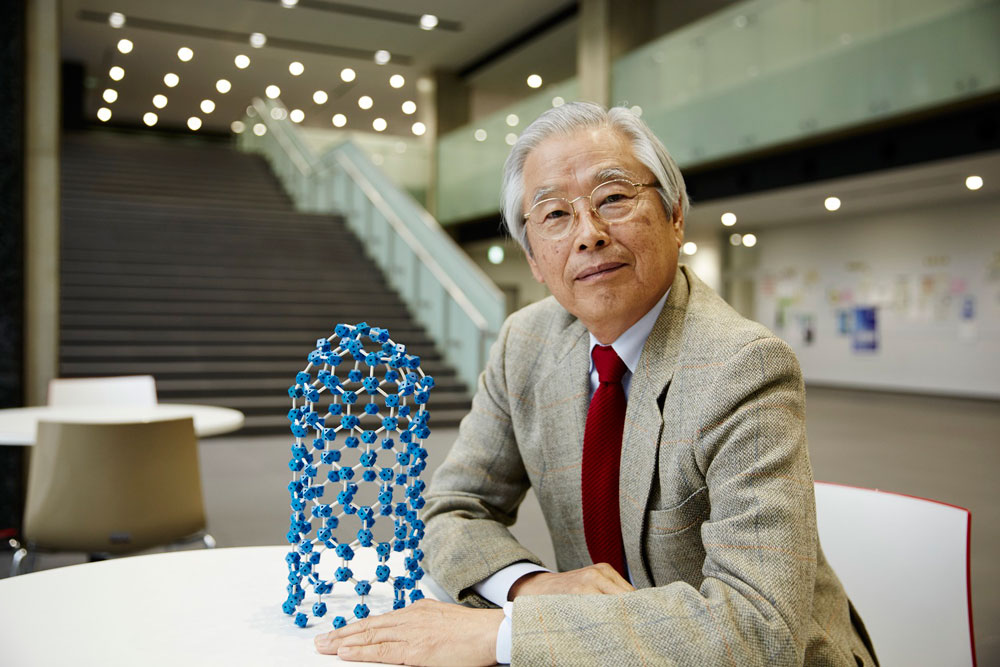

飯島 澄男氏

カーボンナノチューブ(CNT)は、炭素の平面シートがぐるりと管状に丸まった物質(太さ数nm、長さ数μm)。1991年11月7日号のNature に発表され、世界の研究者を驚かせた。発見者は飯島澄男・名城大学終身教授。電子材料や構造材料として優れた性質を持っており、現在、実用化に向けた研究が精力的に進められている。

電子顕微鏡の道へ

―― どんなきっかけで研究者の道を選ばれたのですか。

飯島氏: 電気通信大学4年の時に、化学理論の井早康正(いはや・やすまさ)先生について1対1で薫陶を受けました。それがきっかけで大学院に行こうと思い、東北大学大学院理学研究科の物理学専攻に進みました。

―― そして電子顕微鏡を始められたのですね。

飯島氏: まったくの偶然でした。私は外部から来たので、試験に受かっても研究室が決まっていません。面接時に金属材料研究所の小川四郎(おがわ・しろう)先生が「君は日比(ひび)先生のところに行ったらいい」。科学計測研究所の日比忠俊(ひび・ただとし)先生が、電子顕微鏡の研究室を主宰されていたのです。

電子顕微鏡と出会い、自分にぴったりなことがようやく見つかったと思いました。好きなことが見つかったら、後はここまで一目散。見つかるまでは時間がかかりましたが。

電子顕微鏡とナノチューブの世界的権威。 | 拡大する

European Patent Office

―― 31歳の助手の時にアリゾナ州立大学に行かれていますね。

飯島氏: それも偶然です。研究室には、日比教授と矢田慶治(やだ・けいじ)助教授がおられ、その下に助手、大学院生がいました。私たちはその時点で、分解能の非常に高い写真を撮れるようになり、日立などとともに世界のトップを走り始めていました。

矢田助教授がシカゴ大学(米国)から帰国されてすぐに、再び米国から招聘がありました。それがアリゾナ州立大学です。ところが矢田先生はすぐには行けない。ということで私にお鉢が回ってきたのです。1970年のことで、代役でした。

アリゾナでは、日比先生の考案されたポイントフィラメントの技術が威力を発揮しました。ジョン・カウリー先生を中心に電子顕微鏡で原子を見ることに勢力を傾け、ついに世界で初めて成功しました。それはまさにNature に通る論文でしたが、カウリー先生はNature を知らなかった!

―― では、論文はどこに出されたのですか。

飯島氏: J. Applied Physics です。私の初期の仕事は結晶学で、米国結晶学会誌に発表しました。

高分解能の電子顕微鏡という新しい流れが始まったのですが、1970年頃に、電子顕微鏡市場で逆転現象が起こりました。それまではフィリップス社(オランダ)とシーメンス社(ドイツ)に席巻されていて、日本の電子顕微鏡は安かろう悪かろうでした。しかしこの頃、向こうの機械では撮れないような写真が撮れるようになり、技術力が認められたのです。日本の電子顕微鏡は1970年代にぐっと伸びて、シーメンス社はやがて電子顕微鏡から撤退しました。

―― ERATO(創造科学技術推進事業)林超微粒子プロジェクトに参加するために帰国されるまで、米国におられたのですね。

飯島氏: 12年いました。林主税(はやし・ちから)さん、上田良二(うえだ・りょうじ)先生、それと千葉玄弥(ちば・げんや)さんの3人に説得されて帰りました。

C60までは脇役だった

―― カーボンナノチューブの発見は1991年ですね。

飯島氏: そこに行くまでに、おもしろい背景物語があるのです。大学院の時、銀の写真乳剤から出るホイスカー(ひげ結晶)を解析して、博士号を取りました。これが後のカーボンナノチューブにつながります。また、アリゾナでやった球状グラファイトは、フラーレンC60につながりました。そして同じくERATOの鉄微粉末の研究が、単層ナノチューブにつながったのです。

―― 時代順にいくと、まずC60ですね。

飯島氏: フラーレンは、1985年にハロルド・クロトー、リチャード・スモーリー、ロバート・カールの3人が発見したのですが、当初、あまり信じられていなかったのです。彼らのデータは質量分析計とNMR(核磁気共鳴)法によるもので、炭素原子が60個あるのは確かですが、それだけでC60だと主張したからです。それらの炭素がつながっているのか固まっているのか、情報が全然ない。一方、私の球状グラファイトの論文は、その5年前に出ていました。球状の構造が電子顕微鏡で見えたのです。この構造を説明するには五角形が12個必要であることも、論文にきちんと書いておきました。

スモーリーたちは5年間、必死になって「C60はサッカーボール形だ」という自分たちの仮説を証明する証拠を探していて、私のところにも接触がありました。私の電子顕微鏡写真が、最も確かな証拠だったのです。彼らがノーベル賞をもらう前から、手紙でもやりとりしていました。

主役に躍り出たきっかけ

―― ナノチューブに取り組む直接のきっかけは何でしたか。

飯島氏: 1990年にボストンで米国材料学会(MRS)が開かれ、C60を大量に製造できるという発表がドイツと米国の研究者からありました。それらを結晶にしてカリウムをドープすると超伝導になることも分かり、世界中が興奮状態になりました。C60の結晶をX線回折法で調べると、確かに分子が丸くなっていることも分かりました。こうしてC60が証明され、私も、この仕事との関わりはこれで終わったと思いました。

ところが、その会場でクロトーに、「おまえもこの分野をもっと調べてみろ」とけしかけられたのです。確かに、謎はいくつも残っていたので、「じゃあ、やってみるか」となったわけです。私の興味の1つは、「丸い形の分子がガスの中からどういうふうにできるのか」ということです。そこで、もう一度、昔のタマネギ状の球状グラファイトを調べ直してみました。

ERATOでは、私はフラーレンと同じ製造法を使って研究していたわけで、いわば、この道の先達でした。ただ、フラーレンが作れるカーボン(陽極)・カーボン(陰極)の組み合わせだけは試していなかった。ともあれ、皆さんはフラーレンをたくさん作るのが目的でした。しかし私の関心は別にあった。だから、フラーレンのある煤(すす)でなく、燃えさしの電極なんかを見ていました。そして陰極をはがしてみたら、なんとそこに、炭素原子でできたナノチューブがあったのです。それに気が付いたのが私だけだった理由は、皆とは別のことに関心を持っていたことや、電子顕微鏡の専門家であったこと、それに、いろいろな炭素材料を研究していたことなどが挙げられるでしょう。

―― NEC基礎研究所に移られていた時のことですね。

飯島氏: Nature の1991年11月7日号の論文になりました。この論文によって、C60の脇役から、ナノチューブの発見者として主役に躍り出たわけです。この論文は約2万7000回(2014年時点)も引用され、歴代被引用論文ベスト100の第36位に入っています。

―― 発見としての重要度が高い、ということですね。

飯島氏: 今なお毎年約2000件も引用され続けているのは、いろいろな応用に使われつつあるためで、これから電子デバイスも登場してくるでしょう。こういうところにも、日本の科学力が反映していると思います。

—— 被引用論文トップ100に、先生を含めて日本人研究者のものが4つ入っています。世界の科学に貢献しているのは嬉しいですね。

飯島氏: 最初は多層のチューブだったのですが、私が単層のチューブを発表したのも1993年のNature です。まったく違う方法で作りましたが、これも、もとは超微粒子プロジェクトでやっていたことだったのです。

ERATOでは、磁気テープへの応用を意識して、鉄の超微粒子を作っていました。しかし、鉄の微粒子は空気中に出すと、酸化してすぐに燃えてしまう。そこで酸化しないように、炭素でコーティングしようと考えました。鉄の微粒子をメタン中で少し温度を上げると、炭素が堆積してうまくコーティングできました。

後年、単層のチューブを作ろうとした時に、偶然にこのときの写真を見直してみたのです。するとなんと、ヒゲのようなものが写っている! これがまさしく単層のナノチューブだったのです。1987年時点では、単層ナノチューブの製造法とは気づかずに、鉄の超微粒子を作っていたのでした。

—— 本末転倒というか、鉄の方が触媒として働く、ということですか。

飯島氏: そうです。単層ナノチューブの場合、鉄、ニッケル、コバルトの触媒微粒子がないとできないのですが、それを偶然やっていたわけですね。だからこの時の論文では、あえて6年前の写真を引用したのです。

好奇心が科学を前に進める

—— 先生にとって科学とは何ですか。

飯島氏: やっぱり好奇心だと思います。「知りたい」という飽くなき動機ですね。私は学生時代、山に登っていました。岩山ですが、それは自分がどのくらいできるかという自分自身への挑戦です。40kgとか50kgとかの荷物を背負って苦しいのに山に登る。なぜ登るかといえば、登った時の達成感だけでなく、ここを登った向こうに何があるのか知りたいからで、希望や好奇心がつき動かすのですよ。

—— 次の世代に何を伝えたいですか。

飯島氏: 人間は何か1つのことに興味を持てば、そこにのめり込むでしょう。そうなってほしい。研究者でもエンジニアでもいいです。若い人には、これからいろいろなチャンスがある。だから、急ぐことはない。大学であれば4年間で進路を決めればいいわけです。今は、高校3年が終わった時点でだいたいの進路を決めてしまうけど、早過ぎると私は思います。もう少し時間を置いて考えて、本当に自分の好きなところを見つけたほうがいいです。1年でもいいから、例えば世界を見に行けばいい。私のような変わった人間が、もう少し受け入れられるようになるといいですね。

—— おもしろいお話をありがとうございました。

聞き手は松尾義之(科学ジャーナリスト)。

Author Profile

飯島 澄男

名城大学終身教授、NEC特別主席研究員など多数の役職を兼任。日本学士院会員で、中国科学院や全米科学アカデミーの会員でもある。文化功労者(2003)、文化勲章受章者(2009)。