حظر أستراليا غير المسبوق لوسائل التواصل الاجتماعي: تجربة حية للعلماء

11 January 2026

نشرت بتاريخ 24 سبتمبر 2024

بدءًا من مواد مذهلة تطرد الحر إلى الفضاء، وصولًا إلى مواد أخرى تغير من بلورتها لتحقق وقاية انتقائية من الحر، نستعرض هنا استراتيجيات جديدة بدأ العلماء في استكشافها لخفض درجات حرارة المدن.

حقوق نشر الصورة: Feng Botao/Visual China Group/Getty

حان وقت الاستعداد للتصدي لوطأة حر غير مسبوق. كان العام الماضي الأشد حرًا على الإطلاق ويبدو أن عام 2024 قد يفوقه حرًا، إذ سجل درجات حرارة تقترب من 50 درجة مئوية في ولايات مثل ولاية نيفادا الأمريكية ودول كمصر وأستراليا. كذلك حل شهر يونيو للعام الجاري في المرتبة الثالثة عشر بين الأشهر التي سجلت عالميًا أعلى درجات الحرارة على مستوى التاريخ. وشهد شهر يوليو من العام نفسه أربعة أيام تُعد الأشد حرًا على مر التاريخ المسجل للكوكب.

ودرجات الحرارة المستعرة تتسبب في نقص الماء وتلف المحاصيل وتثقل كاهل شبكات الكهرباء كما تسبب إجهاد الحر وأعدادًا هائلة من الوفيات؛ فتقدر إحدى الإحصائيات أنها تودي بحياة حوالي 500 ألف شخص سنويًا1. من هنا، يبذل العلماء مساعي جهيدة لابتكار تقنيات لتبريد المدن وخفض استهلاك الكهرباء في عالم متزايد الاحترار. ويتنوع طيف هذه التقنيات المتقدمة، ليمتد من أجهزة تكييف الهواء عالية الكفاءة، إلى المواد فريدة الخواص التي تبقي على برودة الأسطح مقارنة بما حولها دون استخدام الكهرباء.

في أغلب أجهزة تكييف الهواء وأجهزة التبريد، ينضغط سائل بهدف نقل الحرارة من داخل الغرفة المراد تبريدها أو جهاز التبريد إلى الخارج. غير أن هذه العملية تبعث بغازات دفيئة وتستهلك قدرًا وفيرًا من الكهرباء. فوفقًا للوكالة الدولية للطاقة، تستهلك أجهزة التبريد والمراوح الكهربية على مستوى العالم حوالي 20% من الكهرباء المستخدمة في المباني. وتقدر الوكالة أن حجم الطاقة اللازمة لأجهزة تكييف الهواء حول العالم سيتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2050.

ويضع عديد من الباحثين نصب أعينهم هذه الحقيقة في مساعيهم لتقليص مقدار الطاقة المستهلكة في أجهزة تكييف الهواء. والعام الماضي، ظهر أحد الحلول المحتملة لتلك المشكلة، عندما نجح فريق من الباحثين في تطوير تقنية قد تجعل أجهزة تكييف الهواء أكثر كفاءة 2. ويأتي هذا الحل بمزية إضافية، وهي أن التقنية لا تعتمد على سوائل التبريد الضارة بالبيئة.

مضخة حرارية مبتكرة تطلق ثورة في تقنيات تبريد الهواء

بالتعاوُن مع فريقه البحثي، صمم إيمانويل ديفاي، الباحث من معهد لوكسمبرج للعلوم والتكنولوجيا في مدينة بيلفو في لوكسمبرج، جهازًا يعتمد على"التبريد بالتأثير الكهروحراري". وفي هذه العملية، يُستخدم مجال كهربي للتحكم في مواقع الذرات في خزف عازل. فلأن المجال الكهربي يحد من حركة الذرات، تتزايد اهتزازاتها وتتحول إلى حرارة، ما يرفع درجة حرارة الخزف. عندئذ، يحمل سائل الحرارة إلى الخارج. وفور نزع الحرارة من هذه المنظومة، يتوقف عمل المجال الكهربي، فيسنح للذرات في الخزف التحرك بحرية أكبر. وهذا يؤدي إلى خفض اهتزازاتها، فتنخفض بالتبعية درجة حرارة الخزف، واختلاف درجة الحرارة الناشئ عن هذه العملية، قد يُستخدم لأغراض التبريد.

صُمم الجهاز بالتعاوُن مع شركة التصنيع اليابانية الكائنة في مدينة ناجاوكاكيو، «موراتا» Murata، والتي تنتج بالفعل أنواعًا من الخزف المستخدم في هذه العملية للهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر، وغير ذلك من الأجهزة. وهذا يساعد في توسعة نطاق إنتاج التقنية وتبنيها، بتعبير ديفاي. غير أنه يحذر من أن إدماج هذه التقنية في بعض المنتجات قد يستغرق وقتًا. ويأمل في أن يسنح له خلال خمس سنوات العمل مع فريقه على طليعة هذه المنتجات، مثل منتجات تبريد البطاريات في السيارات الكهربية. وبعدئذ، ربما قد يتصدون خلال العقد القادم لابتكار أجهزة تكييف هواء تستخدم هذه التقنية.

بعض العناصر الأخرى — وتُعرف بالمواد فائقة البرودة — قد تتمتع بالقدرة على خفض درجات الحرارة عنها في البيئة المحيطة من دون طاقة.

ففي حين أن جميع المواد تعكس بعضًا من ضوء الشمس الساقط عليها، وجمعيها يبعث الطاقة في صورة حرارة، تؤدي المواد فائقة البرودة كلا الوظيفتين بكفاءة بالغة؛ فتعكس معظم الإشعاع الشمسي الساقط عليها، وتبعث بكثير من حرارته. وهذا يجعلها أبرد من محيطها.

وحول هذه المواد، يقول ديفيد سايلور، مدير كلية العلوم الجغرافية والتخطيط العمراني في جامعة ولاية أريزونا في تيمبي، والذي لا يعمل في مجال تطوير هذه التقنيات، لكن يتخصص في دراسة آليات استخدامها في البيئات الحضرية: "يمكن لهذه التقنيات أن تغير قواعد اللعبة". إذ لا يمكنها فحسب تبريد المباني، ومن ثم خفض الطلب على أجهزة تبريد الهواء، بل يمكنها أيضًا تبريد الهواء في المناطق المفتوحة. ويوضح ذلك قائلًا: "الأسطح التي تكون أبرد دائمًا من الهواء تمتص دائمًا الحرارة من الهواء مع تدفقه عليها. ومن ثم، هي تبرد بفاعلية البيئة الحضرية من حولها".

صُممت أولى هذه المواد فائقة البرودة في عام 2014، عندما كان آسواث رامان، اختصاصي علم المواد من جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس يجري أبحاثًا في جامعة ستانفورد الكائنة بدورها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. آنذاك، ابتكر مع فريقه سطح تبريد يتسم بقدرة كبيرة على عكس الأطوال الموجية المرئية للضوء، والتي تبلغ حدة الإشعاع الشمسي فيها أقصاها، فضلًا عن قدرته على بث الأشعة تحت الحمراء المتوسطة إلى الفضاء3. وهذه الخاصية الأخيرة اتضحت أهميتها. إذ يحتجز الغلاف الجوي أغلب الأشعة تحت الحمراء المنبعثة كحرارة من العناصر على سطح الأرض. لكن طيفًا من الأشعة تحت الحمراء، يتسم بطول موجي يتراوح ما بين 8 ميكرومترات إلى 13 ميكرومترًا، يخترق الغلاف الجوي ويختفي في الفضاء. وتستغل المواد فائقة البرودة هذا الطيف من الأشعة الحمراء الذي يقل فيه امتصاص غازات الغلاف الجوي للإشعاع الحراري الأرضي.

وعند تثبيتها على سقف، هذه المادة التي ابتكرها رامان من سبع طبقات تتناوب في تركيبها ما بين ثاني أكسيد السليكون وثاني أكسيد الهافنيوم، احتفظت بدرجة حرارة أقل من درجة حرارة هواء محيطها بخمس درجات مئوية.

ومنذ ذاك الحين، دبت ثورة في حقل تقنيات التبريد. فصُممت المواد فائقة البرودة في المختبرات في هيئة بلاستيك، ومعادن، وطلاءات، بل وفي هيئة أخشاب.

وقد مضى علماء في دفع عجلة تطوير هذه المواد. على سبيل المثال، في يوليو من العام الجاري، في جامعة سيتشوان في مدينة تشنجدو الصينية، أفاد باحثون بأنهم أخضعوا محلولًا تجاريًا من الجيلاتين والحمض النووي للحيوانات المنوية لسمك السلمون إلى تجفيف بالتجميد، بهدف ابتكار هلام هوائي فائق البرودة 4. وعند وضع الهلام على الجانب الخارجي لأسطح، نجح في خفض درجة حرارتها عن درجة حرارة محيطها بمقدار 16 درجة مئوية.

لم يشارك شيانهو ليو، اختصاصي علم المواد من جامعة تشنجتشو الصينية في الدراسة، لكنه يشعر بحماس بالغ لهذه المادة التي تستهلك طاقة أقل وتسبب ملوثات أقل مقارنة بغيرها من المواد فائقة البرودة، التي تستخدم مواد مضافة مثل جسيمات الأكاسيد المعدنية النانوية. وبما أن المواد المستخدمة في هذا العمل البحثي مصنوعة من مواد عضوية قابلة للتجدد، فهذا يعني أنها قابلة للتحلل الحيوي. ما يعقب عليه ليو قائلًا: "إنه لمزيج نادر يجمع بين تحقيق الاستدامة وكفاءة الطاقة".

غير أن رامان يشكك في دقة نتائج هذه الدراسة. فوفقًا لقياسات الفريق البحثي بها، كانت درجة حرارة الهواء أعلى مما أفادت به محطات الأرصاد الجوية لذلك اليوم ولذلك الموقع بمقدار يتراوح ما بين 20 و30 درجة مئوية. فيقول: "يبدو أن جهاز استشعار الحرارة بالدراسة تعرض لأشعة الشمس ولسخونة".

أما جيان وين ما، الباحث الرئيس في الدراسة، فقد صرح بأنه وفريقه قاسوا درجة حرارة الهواء داخل صندوق تبريد تجريبي مغلق وُضع الهلام على أسطحه، وليس درجة الحرارة الخارجية لهواء الغلاف الجوي4. ويضيف: "ثمة جدل مستمر حول سبل اختبار وسائل التبريد. ووضع توصيف للتبريد الإشعاعي يظل مهمة صعبة ومشوبة بالأخطاء، ونأمل في توحيد معايير هذه الاختبارات مستقبلًا.

في أبحاثه، انتقل رامان من دراسة المواد فائقة البرودة إلى دراسة فئة من المواد تُسمى بـ"مواد التبريد"، وهي تُصمم عادة لعكس معظم الإشعاع الشمسي الساقط عليها، وإن كانت لا تصمم بالضرورة لبث أغلب الإشعاع الحراري الساقط عليها.

ويعلل رامان لخطوته تلك قائلًا: "لا حاجة إلى تحقيق هذا التأثير المبهر باستخدام الأشعة تحت الحمراء، ما عليك إلا أن تجعل المادة عاكسة بقوة لأشعة الشمس. هذا لأن معظم المواد - إن كانت عاكسة بما يكفي لضوء الشمس - ستكون أيضًا قادرة على بث الحرارة مع شتى الأطوال الموجية للأشعة تحت الحمراء، وستصل إلى درجات حرارة أقل قليلًا من حرارة الهواء المحيط بها".

تناولت أبحاث رامان أيضًا نوعًا آخر من مواد التبريد للأسطح العمودية، مثل واجهات المباني. وخفض الحرارة هنا صعب التطبيق، نظرًا لأن هذا النوع من الأسطح الجدارية يواجه كل من السماء والأرض، من ثم يمتص أيضًا حرارة الأرض خلال الصيف، ويفقد بعضًا من حرارته خلال الشتاء.

غير أن فريق رامان وجد حلًا ممكنًا لهذه المعضلة. ففي يونيو الماضي، أفاد فريقه البحثي باكتشاف آلية فيزيائية تعتمد على مادة فريدة الخواص لتبريد أو تدفئة الجدران، حسب الموسم5. وهذه المادة الطلائية تعمل بصورة انتقائية، فخلال الصيف، تفقد الحرارة وتبعثها صوب السماء وتمتص الحرارة من الأرض بدرجة أقل كثيرًا مقارنة بغيرها من المواد. أما في الشتاء، فهي مقارنة بالجدران العادية، تفقد مقدارًا أقل من الحرارة وتبعثه صوب الأرض. واكتشف الفريق البحثي أنه فيما يخص طلاءات المباني، ثمة العديد من المواد زهيدة التكلفة التي تتمتع بهذه الخاصية الفريدة، ومن بينها البولي بروبيلين المُستخدم في صنع أكياس المقرمشات أو رقائق البطاطا المحمرة. وحسبما يفيد رامان، قد ترحب الأماكن التي تفتقر إلى أجهزة تكييف الهواء بهذا الاكتشاف، الذي قد يعزز أيضًا الشعور بالارتياح في المحيط الحراري للبشر ويحسن صحة الإنسان.

وحول إمكانية استخدام هذه المواد، يقول رامان: "لا أرغب في أن أدعم تصورًا - بين المهندسين والمعماريين بالأخص - مفاده أن تحقيق ذلك لن يتأتى عن قريب. بل أريدهم أن يدركوا أن ثمة الكثير مما يمكننا القيام به في التو واللحظة".

ويعكف باحثون آخرون على حل المشكلة. على سبيل المثال، في تقرير بحثي صدر هذا الشهر، وصف يوان يانج العالم المتخصص في علم المواد من جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك الأمريكية مع فريقه البحثي، عملًا بحثيًا، عمدوا فيه إلى طلاء حائط مضلع بمادة فائقة البرودة، ولكن على جانبي أضلاع هذا الحائط الذي يواجه السماء. بعد ذلك، طلى الفريق البحثي الجانب المواجه للأرض من الحائط بمعدن قليل الامتصاص للحرارة، ما ضمن عدم امتصاص هذا الجانب لحرارة مفرطة 6. وظلت حرارة سطح الحائط أبرد من درجة حرارة البيئة المحيطة بمقدار يتراوح ما بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية. ويبحث الفريق في الوقت الحالي عن تمويل لدعم تطوير أبحاثه.

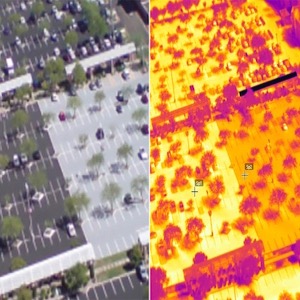

وثمة تقنيات أخرى تستهدف محاولة تبريد المدن من قواعدها إلى أعلاها. على سبيل المثال، في سبتمبر الماضي، في شراكة مع شركة أمريكية تدير مركزًا تجاريًا ضخمًا، قاد ديفيد سايلور فريقًا بحثيًا من جامعة ولاية أريزونا في تيمبي، بهدف نشر وتجربة نوع من أرصفة "التبريد" العاكسة في المركز. والطلاء العاكس بدرجة كبيرة الذي طُليت به أرصفة المركز هو ببساطة مادة أسفلتية فاتحة اللون ومانعة للتسرب يمكن استخدامها بدلًا من طلاء الأرصفة الداكن التقليدي، الذي يوضع كل خمس سنوات أو نحو ذلك للحفاظ على أسطحها. وعلى سبيل تجربة هذه المادة، طُليت بها مساحة تقدر بحوالي 6 آلاف متر مكعب من باحة لركن السيارات بالمركز التجاري، في حين طُليت المنطقة المحيطة بالباحة بمادة تقليدية داكنة مانعة للتسرب، وهو ما سمح لسايلور وفريقه البحثي بالمقارنة بين المنطقتين.

وكان الاختلاف بينهما جليًا كالشمس. ففي وقت مبكر من عصر ذاك اليوم الذي قيست فيه درجة حرارة المنطقتين، كان سطح رصيف التبريد أبرد بحوالي 8 درجات مئوية من سائر باحة الركن. كما كانت درجة حرارة الهواء فوق الرصيف أبرد بحوالي 0.8 درجة مئوية، بحسب ما يفيد سايلور الذي لم ينشر بعد نتائج هذه الدراسة.

ورغم أن هذا الرقم الأخير قد يبدو أنه يدل على اختلاف لا يُذكر بين درجتي حرارة المنطقتين، يرى سايلور أنه إذا أمكن تبريد مدينة فينيكس الكائنة في ولاية أريزونا بالكامل بمقدار 0.6 درجة مئوية، سيمكن خفض استهلاك الطاقة والماء وتحقيق مكاسب على صعيد الصحة الإنسانية. ووفقًا لتقديراته، فإن انخفاض استخدام أجهزة تكييف الهواء وحده كفيل بتوفير مبلغ قدره 20 مليون دولار أمريكي.

أما محمد طه، وهو مهندس من جامعة ملبورن في أستراليا، فقد سلك مع فريقه مقاربة مختلفة لتبريد المساكن والمباني. ففي أوائل عام 2023، وصف الفريق البحثي ابتكاره "لأحبار متغيرة الأطوار"، تتألف من جسيمات نانوية معلقة، تُبدل أطوارها تبعًا لدرجة الحرارة، فتنتقل من طور التوصيل الفائق في ظروف البرودة إلى فلز أو معدن في درجات الحرارة الأعلى7.

وبهذه الحيلة، يمكن لهذه الأحبار أن تحتفظ ببرودتها أو دفئها، تبعًا للحرارة الخارجية. ببسيط العبارة، في ظروف السخونة، تتحول إلى معدن ذي بنية بلورية خطية، ما يسمح بعكس الحرارة الزائدة. وفي ظروف البرودة، تتحول إلى موصل فائق، وتكتسب بنية بلورية متعرجة، ما يسمح بامتصاص الحرارة.

ويأمل طه، وفريقه البحثي مستقبلًا في استخدام هذا الحبر كطلاء للنوافذ. فيقول في هذا الإطار: "إذا تفكرنا في ماهية الحلقة الأضعف في المباني، من حيث القدرة على فقدان الحرارة من عدمها، سنجد أنها النوافذ. فالمباني التي يشكلها بالكامل الزجاج قد يشعر المرء بها وكأنه في صوبة زجاجة في يوم حار". غير أن هذا الوضع قد يتغير إن أمكن لطه وفريقه مستقبلًا طلاء النوافذ بصورة عملية بهذا الحبر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للباحثين تصميم طلاءات يختلف تأثيرها باختلاف الموسم، فتتراص طبقاتها على نحو يحفظ برودة المبنى صيفًا، ويحافظ على دفئه شتاءً.

لم يتضح بعد أي من تقنيات التبريد هذه يمكن أن يكون له عظيم الأثر مستقبلًا. فكثير منها لم يُستخدم خارج حيز التجارب المختبرية، وبعضها الآخر لم يُستخدم إلا في مشروعات صغيرة النطاق. لهذا السبب، يرى سايلور أنه يتعين على الأبحاث أن تقيم بعناية كفاءة كافة المواد الجديدة التي تخدم في هذا الإطار، قبل المضي في استخدامها. فيقول: "من الأهمية الشديدة بمكان ألا يقتصر تركيزنا نحن أفراد المجتمع العلمي على المزايا، وإنما أن يمتد ليشمل العيوب أيضًا، وأنظر لهذا الاعتبار على أنه يقع ضمن مسؤولياتي في تقييم التقنيات".

على سبيل المثال، من المحتمل أن تقنية "الأرصفة الباردة" تنطوي على عيب، يتمثل في أن هذه الأرصفة تعكس الإشعاع الساقط عليها لأعلى. ومن يقف على مثل هذه الأرصفة، سيشعر بإشعاع الشمس المنعكس من على الأرصفة أسفله وبإشعاعها من أعلاه. من هنا، يشير سايلور إلى أن استخدام طلاء الرصف الخاص بهذه التقنية سيكون أقل ملاءمة في مناطق مثل أفنية اللعب، حيث قد يمضي الأفراد وقتًا طويلًا على أسطح هذه الأرصفة في منتصف اليوم. والأفضل، كما يفيد سايلور أن يُستخدم الطلاء على معابر المشاة في الشوارع، والتي يمكث الأفراد عليها لوقت يُقدر بعدة ثوان.

وهنا تبرز أيضًا تساؤلات حول مدى كفاءة المواد فائقة البرودة في ظروف الطقس المختلفة بأطيافها الشاسعة. على سبيل المثال، في ظروف الغيوم أو الرطوبة، قد تقل فاعلية هذه المواد، لأن بخار الماء يحتجز الأشعة تحت الحمراء، ويمنع هروبها إلى الفضاء 8. أما رامان، فيرى أن المواد فائقة البرودة قادرة على الاحتفاظ بكفاءتها في هذه الظروف. ويضيف أنه حتى إن لم تتمكن هذه المواد من تبريد الهواء بالدرجة الكافية، فهي لن تسبب سخونته أيضًا9.

ويبقى أيضًا من المجهول ما إذا كان المستهلكون سيتبنون هذه الفكرة، أم لا. فتجدر الإشارة إلى أنه حتى الإجراءات البسيطة مثل إبدال الأسقف القديمة بأخرى عاكسة أفتح لونًا، لم تحظ بإقبال واسع. يشهد على ذلك سايلور، الذي يحلق في إطار عمله بمروحية فوق مدينة فينيكس ويحمل معه كاميرا لرصد الأشعة تحت الحمراء، ويفيد بأنه دائمًا ما يجد عدد الأسقف الداكنة المثبتة على الأبنية - رغم منافع الأسقف الأبرد والأفتح لونًا - مثيرًا للذهول.

مع ذلك، فقد أخذت عدة مدن في تجربة ونشر العديد من تقنيات التخفيف من وطأة الحر. على سبيل المثال، شرعت ولاية لوس أنجلوس الأمريكية في إضافة مزيد من أرصفة التبريد في أرجائها بهدف زيادة نسبة استخدامها للأسطح من هذا النوع بنسبة 30% بحلول عام 2045.

وقد استخدم ماتيوس سانتاموريس، اختصاصي علم الفيزياء من جامعة نيو ساوث ويلز في مدينة سيدني الأسترالية مع فريقه البحثي مواد مماثلة في أكثر من 300 مشروع ضخم في مناطق شتى حول العالم لتخيف وطأة الحر. وفي يناير الماضي، شرح مع فريقه إستراتيجية مفصلة متعددة الأوجه لخفض درجة حرارة مدينة الرياض السعودية بمقدار يصل إلى 4.5 درجة مئوية10. وحول ذلك يقول: "هذا المشروع هو جوهرة العقد بين مشروعات تخفيف وطأة الحر". والمقاربة التي يوصي بها فريقه، والتي أخذت الرياض في تبنيها، تشمل تجهيز المباني بمواد باردة وفائقة البرودة، ومضاعفة عدد أشجار الري.

ورغم أن هذه المقاربة تدخل فيها مجموعة من الحلول المختلفة، يُتوقع أن يكون لاستخدام المواد فائقة البرودة أعظم الأثر، بحسب تقديرات فريق سانتاموريس. فعن هذه المواد، يقول سانتاموريس: "تشهد سوقها نموًا هائلًا. ويتزايد عدد الصانعين المنتجين لها حول العالم. أعتقد أن هذا هو المستقبل".

نُشر هذا المقال في دورية Nature بتاريخ 27 أغسطس عام 2024

doi:10.1038/nmiddleeast.2024.298

References:

2. Li, J. et al. ساينس 382, 801–805 (2023).

3. Raman, A. P., Anoma, M. A., Zhu, L., Rephaeli, E. & Fan, S. Nature 515, 540–544 (2014).

4. Ma, J.-W. et al. ساينس 385, 68–74 (2024).

5. Mandal, J. et al. Cell Rep. Phys. Sci. 5, 102065 (2024).

6. Cheng, Q. et al. Nexus https://doi.org/10.1016/j.ynexs.2024.100028 (2024).

7. Taha, M. et al. J. Mater. Chem. A 11, 7629–7638 (2023).

8. Berdahl, P. & Fromberg, R. Solar Energy 29, 299–314 (1982).

9. Han, D. et al. Sol. Energy Mater. Sol. Cells 240, 111723 (2022).

10. Haddad, S. et al. Nature Cities 1, 62–72 (2024).

تواصل معنا: